In unserer Veranstaltungsreihe „KI & WIR“ beleuchten wir in Tübingen in der Westspitze regelmäßig Themen, die uns als demokratische Gesellschaft mit Künstlicher Intelligenz betreffen.

Es kommen jeweils interessante Referent/innen und – je nach Thema – zwischen 50-100 Gästen. Unter dem Motto „KI & Wir“ haben sich die Tübinger Grünen mit dem Weltethos Instiut und der Integrata-Stiftung verbündet, um die jeweiligen Aktivitäten auf diesem Gebiet zu koordinieren.

Weitere Partner sind die Stadt Tübingen und Einrichtungen der Universität Tübingen. Dazu gesellen sich die Stadtwerke Tübingen und das Cyber Valley, Europas größter Forschungsschwerpunkt zu KI.

Wir arbeiten ehrenamtlich und haben bislang Abende veranstaltet zu „KI und … Bildung, Gesundheit, Arbeit, Alltag, Demokratie oder Robotik.

Im Verlauf von 2025 gibt es einige spannende Vorträge. Die zentralen Thesen der jeweiligen Referent/innen werden jeweils in Form eines World Cafes parallel diskutiert. Daraus ergeben sich Fragen und Einschätzungen, zu denen sich die referierenden Personen zum Abschluss im Plenum äußern.

Das Themenfeld „Künstliche Intelligenz und Kommunikation“ entwickelt sich unglaublich schnell.

So verspricht manche Software, unsere Emotionen mittels Stimme und Gesichtsausdruck besser zu erkennen, als dies geschulte Psycholog/innen vermögen.

Umgekehrt nimmt die Zahl von Coaching-Apps zu: Hier reagieren KI-Assistenten nahezu in Echtzeit auf die jeweils genannte Problemlage eines Ratsuchenden – etwa im Dialog von Social Media Nutzern mit „My ai“ bei Snapchat.

In unserem Workshop am 25. Juni 2025 demonstrieren Expert/innen aus Psychologie, Ethik, Kognitions- und Sprachwissenschaft sowie Soziologie und Bildung, welche Ansätze es bereits gibt.

Genauso betrachten wir, was künftig möglich scheint, um mit KI das Verhalten der Beteiligten in einer Kontroverse positiv zu beeinflussen. Und zwar vor, in oder nach einem Disput.

In der Diskussion betrachten wir sowohl die Vorteile und Perspektiven einer solchen KI-Unterstützung für das individuelle wie kollektive Streit-Verhalten als auch die Grenzen und ethischen Bedenken hierbei.

Ihre Fragen und Kommentare sind erwünscht!

19. Februar: Bankrott in der Komfortzone – Wie verändert KI die Finanzwelt?

In seinem Vortrag erläutert Dr. Bernd Villhauer – Geschäftsführer des Weltethos Instituts in Tübingen, Autor, Dozent und Unternehmer – anschaulich, wie Künstliche Intelligenz in die Finanzwelt Einzug gehalten hat.

Nachvollziehbar wie sympathisch konnte er darstellen, wie KI sowohl das Verhalten der Akteure wie auch der Kunden (also von uns Bürgerinnen und Bürgern) verändert.

Kernaussagen von Bernd Villhauer:

Spannend (und vielleicht beunruhigend) wird es, wenn verschiedene Finanzinstitute KI-Systeme einsetzen, die miteinander konkurrieren. Stellen Sie sich vor: Algorithmen versuchen sich gegenseitig zu übertrumpfen – wer gewinnt? Und vor allem: Auf wessen Kosten geschieht das? Solche Szenarien werfen wichtige Fragen auf: Wer profitiert wirklich? Und wer zahlt am Ende den Preis?

5. Februar: Hey AI, wen soll ich wählen?

Der Einsatz von KI im Wahlkampf und zur politischen Bildung bzw. Beeinflussung

„Hey, wen soll ich wählen?“ Unter diesem Motto lud die Initiative „KI & WIR“ am 5. Februar in die Tübinger Westspitze ein zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz (KI) in Bezug auf demokratische Prozesse und Entscheidungen in der Gesellschaft. Rund 100 Gäste diskutierten mit Vertreter*innen der CDU, SPD, Grünen, FDP, Linken und des BSW über KI-generierte Zukunftsszenarien der Parteien und über die Frage, wie KI unser Wahlverhalten beeinflussen kann.

Ausstellung als Dialogimpuls

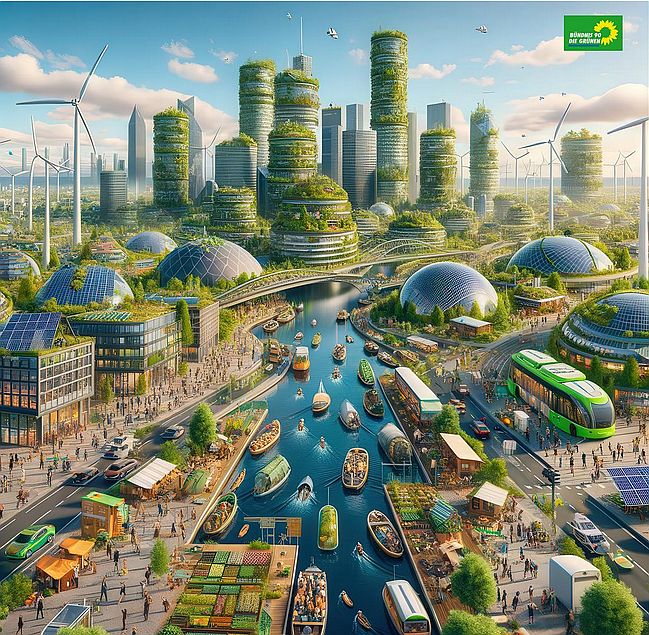

Die KI-generierte Bilder visualisierten mögliche Zukunftsszenarien bei vollständiger Umsetzung der Wahlprogramme aller derzeit im Bundestag vertretenen Parteien. Mundhenke erläuterte, wie er vorgegangen ist um die Bilder als Stadtkulisse zu generieren. Sein Verfahren sei für jedermann leicht nachvollziehbar. Die so entstandenen Bilder, so Mundhenke, regten Jung und Alt an, sich darüber auszutauschen, welche gesellschaftlichen Auswirkungen die Vorstellungen der einzelnen Parteien auf das eigene Leben haben könnten.

Die Gelegenheit, die Zukunftsentwürfe der ausgestellten Parteien im Saalrundgang miteinander zu vergleichen, wurde ausgiebig genutzt. Viele Gäste bestätigten, dass wesentliche Elemente der Darstellungen mit dem übereinstimmten, was sie mit der jeweiligen Partei verbinden.

Die Vertreter*innen der Parteien waren aufgefordert, an ihrem Plakat Antworten zu geben: „Was ist auf diesen Bildern von den Kernaussagen meiner Partei eingearbeitet? Was fehlt? Welche Widersprüche gibt es zwischen diesen utopischen Bildern und der aktuellen Stimmung in Deutschland? Es zeigte sich, dass die Bilder tatsächlich Neugier und Gespräche fördern.

Enormes Medienecho zu dieser Veranstaltung

Stuttgarter Zeitung: https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.wahlprogramme-im-bild-wenn-die-afd-allein-regiert.4926642e-54ca-4b17-8354-2dc59bfbf8a0.html

https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazin/zdf-mittagsmagazin-clip-7-2224.html

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/tuebingen/kuenstliche-intelligenz-im-wahlkampf-100.html

Thomas Staehelin: Langfristige Effekte und Dynamik werden unterschätzt

Verhaltensökonom und KI-Experte Thomas Staehelin zeigte im anschließenden Vortrag, wie KI aktuell in der Politik eingesetzt wird. „Soft Fakes“ seien derzeit gängige Praxis, um Aussagen von Spitzenpolitikern der jeweils anderen Partei zu manipulieren. Diese seien effektiv und viel einfacher zu erstellen als Deep Fakes, die wir kaum noch als solche erkennen.

Durch die blitzschnelle Verbreitung und Multiplikation solcher Memes in allen Medien verschiebt sich der gesellschaftliche Rahmen. „Plötzlich können überall menschenfeindliche Dinge gesagt und gepostet werden, die vor zehn Jahren noch tabu waren.“

Derzeit sei der technologische Einfluss von KI auf das gesellschaftliche Zusammenleben noch begrenzt. „Das liegt weniger an den Algorithmen als an unserer Trägheit, sich mit der kommunikativen Vielfalt automatisierter KI-Werkzeuge auseinanderzusetzen.“

Staehelin weiter: „Wie einst beim Auto oder der Einführung des Internet überschätzen wir die kurzfristigen Effekte und unterschätzen die langfristigen Auswirkungen eines solchen Technologie-Sprungs. So dringen disruptive Veränderungen oft zeitverzögert, dann aber rasant wie allmächtig in unseren Alltag ein.“

Wie schnell sich das Rad der Künstlichen Intelligenz dreht, verdeutlichte er anhand des aktuellen geopolitischen Wettlaufs. Bis Januar 2025 haben die großen amerikanischen Tech-Unternehmen mit immensen Investitionen und Datenmengen das Tempo vorgegeben.

Ende Januar habe das chinesische Start-up Deep Seek gezeigt, dass man solche Sprachmodelle auch billiger und einfacher erstellen könne. Die ökonomische Sofortwirkung: Der Wert von Nvidia sank innerhalb von Stunden um 600 Mrd. Dollar.

Die positive Nachricht von Staehelin: Expertenteams aus aller Welt sei es innerhalb weniger Tage gelungen, die politische Färbung von Deep Seek durch Vorgaben der chinesischen Regierung auszuhebeln.

Und weil dies Sprachmodell als Open-Source-Version überall verfügbar sei, kommen jetzt auch die europäischen Akteure wieder ins KI-Spiel. So könne nahezu jede Person – angelehnt an Deep Seek – ab sofort eigene Sprachmodelle bauen, die zu jedem Thema differenzierte Informationen in guter Qualität liefern.

Regulierung als Innovationstreiber?

Abschließendvstellte Staehelin fest: „Im Gegensatz zu den Gegnern einer KI-Regulierung sagen wir: Klare Grenzen und weniger Geld schaffen kreativen Spielraum – das ist Europas Chance gegen die Dominanz von China und USA.“

Insofern sei Europa mit dem AI-Act auf dem richtigen Weg, den Rahmen für eine humane wie vertrauenswürdige KI zu schaffen und Innovationen zu fördern.

Hier finden Sie weitere Hinweise zu früheren und künftigen Veranstaltungen unter dem Dach von „KI & WIR“

https://www.gruene-tuebingen.de/partei/arbeitskreise/ak-kuenstliche-intelligenz-ki

https://www.coworkgroup.de/events/ki-und-wir

IAKpublic aktuell